This is what you want…This is what you get!

Besonders viele Filme hat der gebürtige Südafrikaner Richard Stanley (Dust Devil) nicht gemacht. Seine Karriere als Spielfilmregisseur hängte er 1996 an den Nagel, nachdem er während des Drehs von D.N.A. – Experimente des Grauens gefeuert, von John Frankenheimer ersetzt und sein Skript gleich massiv umgeschrieben wurde. Womöglich kann er sogar noch von Glück sagen. So könnte er wenigstens noch behaupten, dass der Film in seiner Version vielleicht nicht so ein hoffnungsloses Desaster geworden wäre - auch wenn das beinah an Zauberei grenzen würde. Somit blieb sein größter Erfolg dieses kleine, britisches B-Movie, das sich in gewissen Fankreisen und besonders durch die VHS-Auswertung zum Kultfilm mauserte.

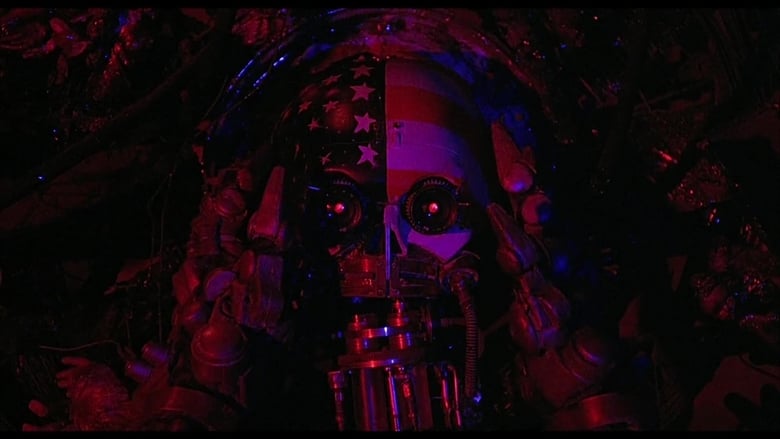

Der Auftakt von M.A.R.K. 13 – Hardware präsentiert sich äußerst vielversprechend: Ein vermummter, gespenstischer Wanderer findet im blutroten Wüstensand einer radioaktiven Todeszone den Schädel eines zerstörten Cyborgs und verschachert ihn kurz darauf an den Söldner Baxter (Dylan McDermott, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr), der ihn wiederum als romantisches Präsent seiner On/Off-Beziehung (oder besser gesagt Gelegenheits-Nummer) Jill (Stacey Travis, Ghost World) überreicht, schließlich wird auch in einem verstrahlten, dem Chaos verfallenen Amerika noch Weihnachten gefei…naja, eher wahrgenommen. Hobby-Bastlerin Jill kann damit wenigstens grob etwas anfangen, ahnt jedoch nicht, dass sie eine sich selbst reproduzierende Killer-Maschine unter den Baum gestellt bekommen hat, die kurz darauf ihren Regierungsauftrag wieder aufnimmt: Geburten- und Überbevölkerungskontrolle auf die drastische Tour.

Der damals gerade erst 24 Jahre alte Richard Stanley orientiert sich bei seiner Adaption eines nur wenigen Seiten umfassenden Comicstrips mal wohl sehr gezielt, mal vielleicht eher unterbewusst an zahlreicher Inspirationsquellen aus dem cineastischen Science-Fiction- und Horrorfilm-Fundus. Beginnend als eine Art anarchistischer, post-apokalyptischer Fallout-Western werden System- und Regierungs-pessimistische Dystopien angerissen, um letztlich in einem minimalistischen Setting Cyberpunk-Survival-Kino abzuliefern. Da steckt viel drin, vom Italo-Western (die Protagonistin Jill ist tatsächlich nach Claudia Cardinale in Spiel mir das Lied vom Tod benannt), der Mad Max-Reihe, Soylent Green, Terminator, den Alien-Filmen, dem Schaffen von John Carpenter (Die Klapperschlange) und sogar Dario Argento (Suspiria), denn Richard Stanley und sein Kameramann Steven Chivers sichteten im Vorfeld gezielt Werke des Giallo-Meisters, um sich dessen Farbgebung und Beleuchtungsstilistik zum Vorbild zu nehmen, was während des in flackernden Rottönen getauchten, klaustrophobischen Überlebenskampfes in Jill’s Apartment durchaus zu erkennen ist.

Grundsätzlich gebührt Stanley zunächst ein großes Lob, wie er mit so bescheidenen Mitteln (Budget bei etwa 1,2 Millionen Dollar) so effektive Arbeit abliefert, besonders im technischen Bereich. Die handgemachten Effekte sind für einen Film dieser Preisklasse aus dem Jahr 1990 und in den Händen eines recht unerfahrenen Mannes erstaunlich gut, um nicht zu sagen hervorragend. Sowohl die Präsentation der Killer-Maschine an sich wie die wenigen, dafür gnadenlos-direkten Gore-Effekte sind aller Ehren wert. Bedauerlich ist, dass der Film trotz seiner guten Ansätze und des offenkundigen Talents seines Regisseurs immer wirkt wie maximal halbfertig gedacht; wie ein aus zahlreichen, nicht wirklich ineinander greifenden Bausteinen errichtetet Türmchen, das beim geringsten Luftzug doch wieder in sich zusammenfällt und nur das zu erkennende, solide Fundament und einen enthusiastischen, aber zu hurtig gekritzelten Bauplan übrig lässt.

Die interessanten Rahmenbedingungen werden nur grob skizziert, spielen letztlich kaum eine Rolle, da sich das Geschehen eh zu 90% nur in einer Wohnung abspielt und die Kulisse nur als schmückendes, aber nutzloses Beiwerk fast ausschließlich in der Theorie stattfindet. Irgendwie sollte das wohl untergebracht werden, übrig bleibt nur ein verhallendes Echo davon. Für einen Low-Budget-Film ist die Begrenzung auf einen Handlungsort und den essentiellen Überlebenskampf natürlich total legitim, dafür sollten aber bitte nicht 2/3 der 90 Minuten Netto-Laufzeit aufgebraucht werden, bis das Geschehen entscheidend aus dem Schuh kommt. Dazu dann noch mit losen Gedankengängen und leicht surrealen, assoziativen Improvisationsfetzen von Spiritualität und Religiosität angereichert (bei denen Stanley wohl auch eigene Drogenerfahrungen mit einfließen ließ), die für das Geschehen nicht dienlich sind und das Ganze eher befremdlich ausbremsen, beinah einen komischen Beigeschmack haben. Das kann man bringen, ist aber gewagt, was hier nicht sonderlich gut funktioniert.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org