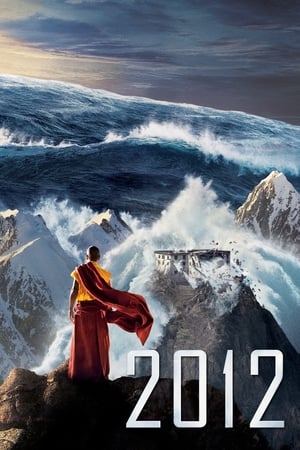

Wie dreht man einen Genrefilm, wenn das Genre mit einem Film bereits seinen absoluten Höhepunkt erreicht hat? Die Rede ist hier vom Genre des Katastrophenfilms, das der deutsche Regisseur Roland Emmerich maßgeblich geprägt und mit seiner Zerstörungsorgie "2012" zu seinem tosenden Höhe- und Schlusspunkt geführt hat. Zweieinhalb Stunden lang nahm er den blauen Planeten auf der großen Leinwand auseinander und lieferte damit quasi ein Best-Of seiner bisherigen Filmographie, in der von "Independence Day" über "Godzilla" bis hin "The Day After Tomorrow" im Grunde schon alle möglichen (Natur-)Katastrophen einmal durchgespielt wurden. Was also tun, wenn Bilder von einstürzenden Hochhäusern mittlerweile in jedem zweiten Blockbuster zu sehen sind und keine eisige Welle, keine überlebensgroße Echse, und kein Erdbeben uns im Kino noch einen ehrfürchtigen Blick entlockt? Richtig: Man dreht einen neuen Film. Und man besetzt The Rock.

Eine einfache Formel, die bereits einige Filmreihen wieder auf Kurs gebracht hat. Die "Fast & Furious"-Reihe machte den Anfang, die Jules-Verne-inspirierte "Journey..."-Reihe zog nach, und selbst einige "G. I. Joe"-Fans versöhnten sich nach dem The-Rock-haltigen Sequel „Retaliation“ ein wenig mit dem von Stephen Sommers sensationell in den Sand gesetzten ersten Teil. The Rock ist groß, The Rock ist mächtig, The Rock ist als Franchise-Retter ganz wunderprächtig. Regisseur Brad Peyton schickt sich nun an, mit ebenjener Zauberformel den Katastrophenfilm wiederzubeleben. Und "San Andreas" hat vielleicht The Rock, ist aber trotzdem dazu verdammt, sich in puncto Größenordnung hinter "2012" anzustellen. Zu was er nicht verdammt gewesen wäre, ist dessen Plot-Points (und damit sämtliche erzählerischen Klischees des Genres) 1:1 zu übernehmen und zu einem einzigen Déjà-vu-Kinoerlebnis zu werden – jede Figur, jede Wendung, beinahe jeder Satz kommt einem bekannt vor.

Im Nachstellen dieser plumpen Erzählmechaniken entwickelt "San Andreas" seinen ganz eigenen "Charme". Peyton inszeniert die Geschichte abwechselnd in bitterernsten und hochgradig selbstironischen Tönen, so dass der Film eine (unfreiwillige?) Komik entwickelt, der sich einige Zuschauer widerstandslos hingeben werden. Zerrüttete Familienverhältnisse, der schleimige neue Partner der Noch-Ehefrau, selbst die im stillen Einvernehmen den Tod akzeptierende und sich in die Arme fallende Familie (in "2012" noch Vater, Mutter und Kind, hier ein Rentner-Ehepaar) – alles ist mit dabei und kriegt durch die dauerschallenden Klagegesänge der "moaning woman" dabei noch einen episch-schwülstigen Ton aufgepfropft. "San Andreas" ist also weder spannend, noch mitreißend, noch sonderlich beeindruckend - und es ist einfach unmöglich festzumachen, wo der Wille zur Selbstironie bei Regisseur und Drehbuchautor angefangen, und wo er aufgehört hat.

Vor allem ist es aber eine geschmacklose Angelegenheit, ein Spektakel dieser Art - gerade in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse - derart aufzuziehen. Das anonyme Sterben von Massen ist neben dem CGI-Overkill das eine große Problem des Genres - inwieweit ist es moralisch vertretbar, dass der Zuschauer sich zurücklehnt und genüsslich die digitalen Hochhäuser begafft, die Tausende von unschuldigen Seelen unter sich begraben - neuerdings auch noch in 3D. "San Andreas" stellt sich diesem Problem, indem er es gar völlig ignoriert - nur selten (um nicht zu sagen: nie) muss eine Person dran glauben, die dem Zuschauer ans Herz gewachsen ist. Nur Bösewichte und gesichtslose Passanten werden von herabfallenden Trümmern zermalmt oder riesigen Wellen mitgerissen. Dass der von Dwayne Johnson gespielte Tom auch lieber nur seine Familie rettet, anstatt davor und/oder danach seinem Job als Helikopter-Rettungspilot nachzugehen, zieht der moralischen Integrität des Films dann endgültig den Boden unter den Füßen weg.

Schauspielerische Glanzleistungen sind in diesem Rahmen nicht zu erwarten, dennoch bewegen sich alle Darsteller auf einem soliden Niveau. Dwayne Johnson ist von Natur aus so ein Sympathiebolzen, dass seine Figur noch nicht einmal die klischeehafte Entwicklung gebraucht hätte - man würde ihm als Zuschauer schon ganz allein deswegen die Daumen drücken, weil er eben The Rock ist. Carla Gucino, Alexandra Daddario und Ioan Gruffudd setzen in ihren unterschriebenen Nebenrollen keine großen Höhepunkte, sind aber auch nie wirklich schlecht. Paul Giamatti gibt derweil den Exposition-Onkel und verbringt die gesamten Film damit, durch Büroräume zu joggen, mit entsetztem Gesichtsausdruck auf Computerbildschirme zu starren und zu erklären, was gerade passiert ist und demnächst passieren wird.