Quelle: themoviedb.org

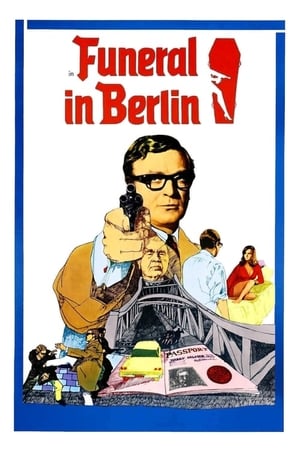

- Start 14.10.1966

- 90 Min MysteryThriller

- Regie Jacques Deray

- Drehbuch José GiovanniJacques DerayGeorges BardawilGilles Perrault

- Cast Lino Ventura, Jean Bouise, Marilù Tolo, Adrian Hoven, Charles Regnier, Mino Doro, Ellen Bahl, Paul Pavel, Raoul Guylad, Guy Mairesse, Louis Arbessier, Wolfgang Preiss, Jean Servais, Marcel Bernier, Maria Dagmar, Reinhard Kolldehoff

Inhalt

×