Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

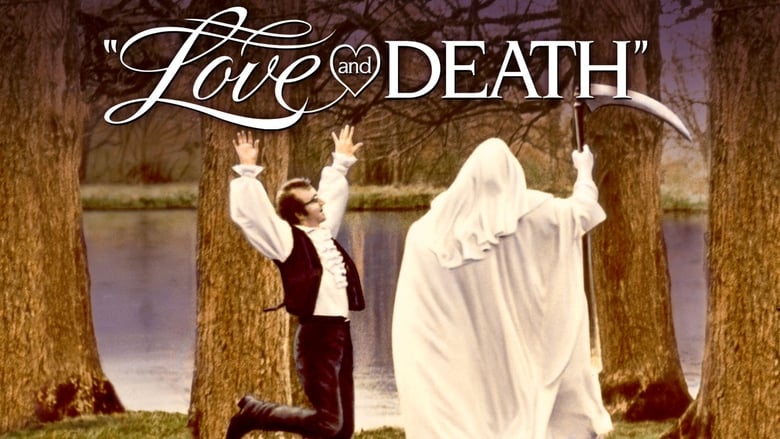

- Start 28.08.1975

- 85 Min KomödieKriegsfilm USAFrance

- Regie Woody Allen

- Drehbuch Woody Allen

- Cast Woody Allen, Diane Keaton, Georges Adet, Frank Adu, Edmond Ardisson, Féodor Atkine, Albert Augier, Yves Barsacq, Lloyd Battista, Jack Berard, Eva Betrand, George Birt, Yves Brainville, Gérard Buhr, Brian Coburn, Henri Coutet

×