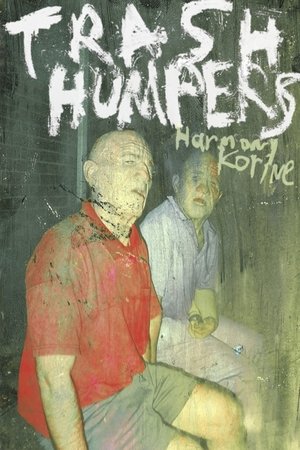

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

- 89 Min KomödieDrama USA

- Regie Harmony Korine

- Drehbuch Harmony Korine

- Cast Jacob Sewell, Nick Sutton, Lara Tosh, Jacob Reynolds, Darby Dougherty, Chloë Sevigny, Carisa Glucksman, Jason Guzak, Casey Guzak, Wendall Carr, James Lawhorn, James Glass, Ellen M. Smith, Charles Matthew Coatney, Harmony Korine, Bryant L. Crenshaw

Inhalt

×