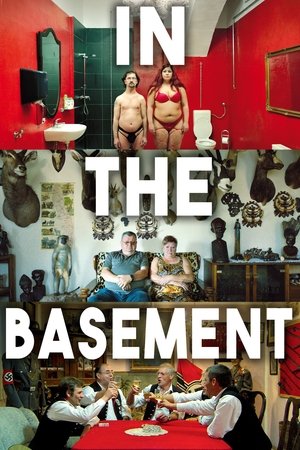

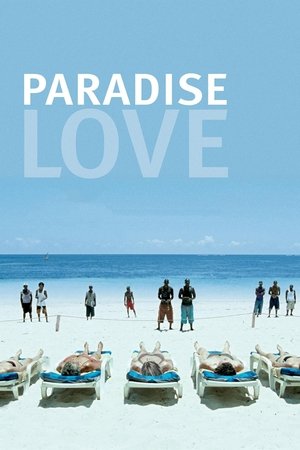

Nachdem Ulrich Seidl mit seiner äußerst sehenswerten „Paradies“-Trilogie auf verschiedenen Festivals mit Auszeichnungen honoriert wurde und darüber hinaus auch berechtigterweise vom Feuilleton immer wieder als einer der weitsichtigen Seelenkundler des europäischen Kinos verteidigt wurde, führt ihn sein neuer Film zurück in die Form des stringenten Dokumentarismus, wie man ihn noch schmerzlich-erfüllend aus „Tierische Liebe“ oder auch „Models“ kennt. Dass sich Ulrich Seidl nun auch mit „Im Keller“ den Vorwürfe gefallen stellen muss, als Zyniker stigmatisiert zu werden, der die Menschen in ihren Kellergepflogenheiten rein auf Kalkül stilisiert ausstellt, ist in Bezug auf Seidls Schaffen ja kein Novum mehr, aber genau dieser Umstand belegt doch, dass es dem inzwischen 62-jährigen Österreicher nach wie vor wunderbar gelingt, die (angeblich) moralisch-sittliche Komfortzone unserer Gesellschaft ins Wanken zu bringen und, selbst wenn es letztlich nur unreflektierte Wut und Grimm sein sollten, eine emotionale Reaktion in der versammelten Publikumsschaft heraufzubeschwören. Und solange Ulrich Seidl den gesellschaftliche Beißreflex mit seinen Werken stimuliert, scheint immerhin an einer Stelle noch irgendetwas richtig gemacht zu werden.

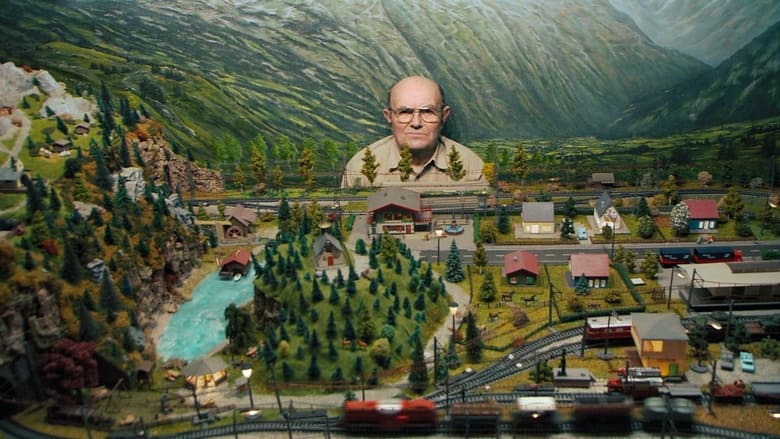

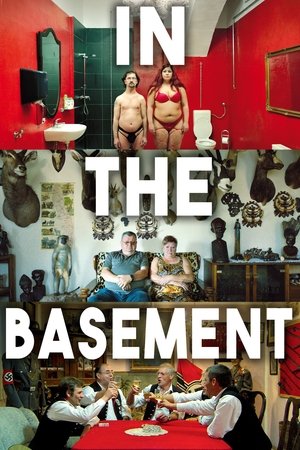

„Im Keller“, der Titel proklamiert es in aller Klarheit, führt uns in das Souterrain, wo ihm Neonationalisten, Dominance-and-Submission-Praktiken, Waffennarren und vor allem immer wieder ein Refugien, in denen die Vergangenheit in der Gegenwart konserviert werden kann, begegnen. Zuerst aber verdeutlicht „Im Keller“, wie ausgeprägt er auf auf metaphorischen Pfaden wandelt: Eine 3 lange Meter Tigerpython schlängelt sich ganz geruhsam auf ihr Opfer, ein weißes, unbedarftes Meerschweinchen. Bevor sich das Nagetier und das Reptil aber berühren, schnappt die Riesenschlange zu. Unsere Rolle als Zuschauer ist da ganz ähnlich angelegt, wenngleich Ulrich Seidl sich als Tigerpython weitaus weniger martialisch beträgt: In der „Falle“ sitzen wir gewissermaßen dennoch, auch wenn uns die Bräuche der partiell grotesken Seelen etwas zu nah auf die Pelle rücken, unseren Blick auf die Dinge etwas zu unnachgiebig herausfordern.

Der Keller, das Tiefgeschoss, das ist der Raum, in denen Psychosen geboren und ausgelebt werden dürfen; da, wo das Isolierte, Abgeschirmte, Ausgestoßene den Platz findet, den ihm die Öffentlichkeit verbietet. „Im Keller“ schafft es dabei, und das ist charakteristisch für das Œuvre des Ulrich Seidl, seine Akteure nicht bloßzustellen, Seidl beobachtet, inspiziert, bezieht die Bedeutung des Kellers auf seine Figuren und findet Abgründe, sicher, freigeschaufelte Triebe, natürlich, aber auch ein soziales Einverständnis, einen Ort der Zusammenkunft, in dem das Leben eine perspektivische Zweiteilung erfährt und das, was vergangen scheint, eine Gelegenheit bekommt, im Hier und Jetzt weiter zu existieren. Egal, ob es sich dabei um besagte Faschisten handelt, die im Umfeld von SS-Puppen und einem gerahmten Adolf-Hitler-Porträt zum Prosit bitten oder nur eine Frau im mittleren Alter, die sich in den Keller zurückzieht, um Muttergefühle zu kanalisieren und verwirklichen, die ihr die Realität (Natur) offenbar verbietet. Die Zeit, sie steht nicht still, sondern kann im Keller nach Belieben kontrolliert werden.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org