-„Er ist nicht vom Reinhardt-Ensemble… Woher haben Sie ihn denn nun genau?“

-„Aus diesem Loch!“

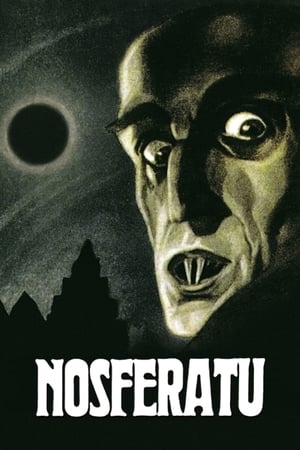

Friedrich Wilhelm Murnau (Sonnenaufgang – Lied von zwei Menschen) zählt neben Fritz Lang (Metropolis) nicht nur zu den wichtigsten Regisseuren der Weimarer Republik, Deutschlands und seiner Zeit, sondern filmhistorisch allgemein. Nicht umsonst gilt seine erste, inoffizielle und deshalb aufgrund eines Rechtsstreits fast vernichtete Dracula-Verfilmung Nosferatu, eine Symphonie des Grauens zu den prägenden Horrorfilmen überhaupt; ist ein cineastischer Meilenstein, ein Jahrhundertwerk. Derart perfektionistisch und akribisch umgesetzt, das sich verschiedene Mythen um ihn ranken. Eine besonders kuriose Schnapsidee verwandeln Autor Steven Katz (Der eisige Tod) und Regisseur E. Elias Merhige (Suspect Zero) – beide danach unverständlicherweise kaum weiter beschäftigt – zu einer irrwitzigen und trotzdem künstlerisch enorm wertvollen Liebeserklärung an das Medium und eine seiner Legenden, wie gleichzeitig einer (im wahrsten Sinne des Wortes) bissigen Satire auf deren Mechanismen. Die Rede ist von Shadow of the Vampire, einem fast sträflichen unterschätzten Geistesblitz des Kinos seit der Jahrtausendwende.

„Schreck, Sie werden an den deutschen Theatern gebraucht!“

Wie konnte Murnau mit damaligen Methoden einen so wirkungsvollen Film erschaffen? Und aus welchem Hut zauberte er dieses gruseligen, frühen Method-Actor Max Schreck (Der Kaufmann von Venedig)? Die Antwort liegt auf der Hand: Murnau (John Malkovich, Burn After Reading) war ein besessener, für die Kunst buchstäblich über Leichen gehender Perfektionist und Schreck (Willem Dafoe, Platoon) selbstredend ein echter Blutsauger, der mit der Verkostung der Hauptdarstellerin (Catherine McCormack, Braveheart) nach Drehschluss entlohnt werden soll. Das ist vereinfacht runtergebrochen die Idee von Shadow of the Vampire. Absurd, albern, gar respektlos mag das klingen, könnte es auch schnell werden, wenn man dem billigen Reiz einer knallköpfigen Sause erliegen würde. Stattdessen bekommt man hier eine hintergründige und oft brillante Farce geboten, die sich die Entstehungsgeschichte eines Filmklassikers schnappt und mit fiktional-grotesken Irrwitz zu einem kleinen Kunstwerk selbst formt.

-„Wieso nehmen Sie den Kameramann, Sie Ungeheuer! Wieso nicht die Maskenbildnerin?!“

-„Die Maskenbildnerin…Die esse ich später!“

Trotz seiner karikierenden Grundausrichtung verneigt sich Shadow of the Vampire vor seinem großen Vorbild mit maximaler Ehrfurcht, stellt einige Szenen aus ihm akribisch bis ins Letze nach. Das dies funktioniert liegt auch an dem wunderbaren Cast der „Kopien“. Eddie Izzard (Die Super Ex) gleicht seinem Pendant Gustav von Wangenheim (Frau im Mond) manchmal verblüffend. Generell muss man Nosferatu, eine Symphonie des Grauens für den Genuss dieses Films nicht zwingend gesehen haben, förderlich ist es definitiv, um ihn in seiner peniblen, wertschätzenden Herangehensweise genauer zu beurteilen. Über allem thront unangefochten Willem Dafoe, vielleicht mit seiner besten Performance bisher, da ihm die Rolle ungemein viel abfordert. Ihm gelingt es nicht nur die wahnsinnige Präsenz und einzigartige Körpersprache von Max Schreck in den nachgestellten Szenen exakt wiederzugeben (was ein Weltklassedarsteller durchaus liefern sollte), er erfüllt zudem die weitaus schwierigere Figur „hinter den Kulissen“ mit…naja, wenn man es so nennen kann…Leben, unbändiger Spielfreude und einem präzisen Timing, das zwischen Komik, Tragik und bestialischem Wesen ausgependelt werden muss. Nicht weniger als sagenhaft, zurecht mit einer Oscarnominierung bedacht und leider nicht entsprechend gewürdigt. Daran wären die Meisten kolossal gescheitert, Dafoe blüht wie selbstverständlich auf.

„Ich bin der Produzent. Wenn er ein echter Vampir wäre, glauben Sie nicht ich wüsste das?!“

Als sich langsam die ursprüngliche Crew dezimiert und auch der Meister himself nur noch eine Geisel seines Stars ist, offenbart Shadow of the Vampire eine noch größere Qualität als „nur“ die blitzgescheite Spinnerei über einen Film im Film zu sein. Es ist eine nachdenklich stimmende und trotzdem noch urkomische Abrechnung mit dem Business an sich. Wahre Kunst erfordert Opferbereitschaft, Erfolg im unerbittlichen Film-Haifischbecken erfordert Opfer im buchstäblichen Sinne. Angefangen von austauschbaren Handlangern bis hin zu tragenden Säulen („Ich denke, wir brauchen den Autor nicht mehr.“), solange bis die letzte Klappe gefallen und der letzte Take im Kasten sind. Zuerst wird abgedreht, dann die Leichen gezählt. Ein Geschäft für Blutsauger, warum sollte sie nicht gleich aus dem Sarg steigen?

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org