„Auf England!“ - „Auf die Menschheit!“ - „Auf Manchester United!“

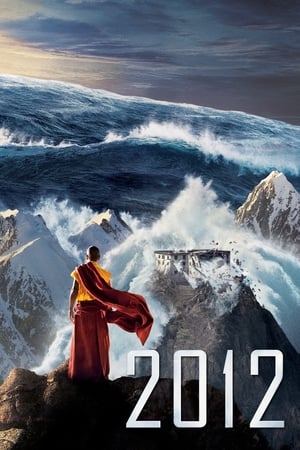

Ein gigantisches Raumschiff verdunkelte den Himmel über Washington D.C. bedrohlich, bevor kurz darauf ein einziger, imposanter Laserstrahl dafür sorgte, das Weiße Haus in Sekundenschnelle explodieren zu lassen. Die Rede ist natürlich von Independence Day, einem bahnbrechenden Erfolg, dem Regisseur Roland Emmerich (10.000 BC) nach wie vor hinterherläuft. Mögen Filme wie Godzilla, The Day After Tomorrow oder 2012 an den Kinokassen nicht gnadenlos durchgerasselt sein, so fehlt ihnen letztlich doch offenkundig die Kompetenz, ein überdimensionales Katastrophenszenario mit der entsprechenden Hingabe zu erden, wie es Independence Day vor über 20 Jahren vollstreckt hat. Wo das actionvernarrte Gefecht gegen die extraterrestrischen Invasoren zu einer Art Blaupause für das Blockbusterkino avancierte, ist The Day After Tomorrow nunmehr exemplarisch dafür heranzuziehen, warum Roland Emmerichs hochbudgetierte Materialschlachten auf der großen Leinwand nicht mehr funktionieren.

Sicherlich, auch Independence Day ist kein Meisterwerk, besitzt aber die Fähigkeit, den Zuschauer zum Staunen zu bringen, weil sich Roland Emmerich für eskapistische Bildwelten verantwortlich zeigte, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Führt man sich nun allerdings The Day After Tomorrow vor Augen, wird vor allem eine Sache mehr als ersichtlich: Roland Emmerich ist ein Routinier. Und genau diese Routine ist das größte Problem, mit dem sich der Output des schwäbischen Spielbergle herumschlagen muss. Zuerst einmal aber bestätigt sich in der ersten halben Stunde, dass Emmerich sein inszenatorisches Gespür noch nicht gänzlich verloren hat und generiert eine Handvoll spektakulärer Aufnahmen der urgewaltigen Kraft von Mutter Natur: Los Angeles wird von kolossalen Tornados verwüstet, auf Tokio schlägt tennis- bis medizinballgroßer Hagel ein und New York City sieht sich einer gigantischen Wasserwand ausgesetzt.

Das Gelingen eines Katastrophenfilms ist immer davon abhängig, inwiefern das Werk Brücken zur Realität schlägt. Roland Emmerich ist sich natürlich im Klaren darüber, dass sich die Breitenwirkung von The Day After Tomorrow potenziert, wenn er aktuelle Ängste und Sorgen seines Publikums durchweg stimuliert. Es mag vermessen anmuten, aber natürlich geht es The Day After Tomorrow nicht darum, den Zuschauer für die (sich anbahnenden) Verheerungen des Klimawandels zu sensibilisieren. Die schwerste Wetterperiode aller Zeiten, die New York City in Windeseile zur (fast) anmutigen Eislandschaft erklärt, folgt ausschließlich dem transparenten Kalkül der Bauernfängerei: Das Staunen und das Bangen bleibt wohl die gewinnträchtigste Kombination, um weitergehend von sich reden machen zu können. Aber, um dieses simplistische Konzept ausloten zu können, fehlt es dem pathosgetränkten Narrativ an Passion und Inspiration.

Begrifflichkeiten wie das Schmelzen der Polkappen, die Erderwärmung und der Treibhauseffekt fungieren letztlich einzig und allein in der Funktion der Verschlagwortung. Um der (kurzen, aber mächtigen) Aneinanderreihung von Schauwerten im weiteren Verlauf einen emotionalen Ankerpunkt zu ermöglichen, wird in die Blitzeiszeit noch eine familiäre Krise involviert, die die Reibungen zwischen dem Paläoklimatologen Jack Hall (Dennis Quaid, Frequency) und seinen Sohn Sam (Jake Gyllenhaal, Life) umspannt. Das Unwetterdesaster ist hier also nicht nur plumper Attraktionsherd, sondern auch Katalysator einer aufopferungsvollen Vater-Sohn-Geschichte, die zwar mit guten Schauspielern abgedeckt wurde, sich aber vor allem von miesen Dialogen begleitet sieht. The Day After Tomorrow, dessen inhaltliche Ungereimtheiten bereits Geschichte geschrieben haben, ist summa summarum nicht wirklich erschütternd schlecht, die Infantilisierung des Blockbusterkinos ist immer noch ein Auftrag von Michael Bay (Transformers), er ist nur zu routiniert.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org