Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

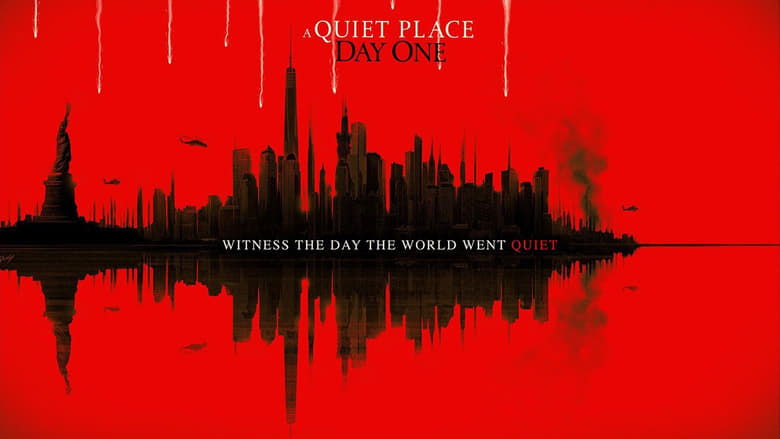

- Start 27.06.2024

- 100 Min Sci-FiHorrorDrama

- Regie Michael Sarnoski

- Drehbuch John KrasinskiScott BeckBryan WoodsMichael Sarnoski

- Cast Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Eliane Umuhire, Takunda Khumalo, Alfie Todd, Avy-Berry Worrall, Ronnie Le Drew, Benjamin Wong, Michael Roberts, Gavin Fleming, Elijah Ungvary, Alexander John, Thara Schöön, Thea Butler

Inhalt

Kritik

Fazit

Kritik: Sebastian Groß

Beliebteste Kritiken

-

Kritik von smeteh

Diese Kritik enthält Spoiler.

(Größtenteils ohne Spoiler)Meine Freunde und ich gingen mit hohen Erwartungen, die durch die vorherigen zwei Filme gesetzt wurden, ins Kino, die großartig waren. Es ist sicher zu sagen, dass dieser Film sehr enttäuschend war. Die Actionszenen waren großartig und einige davon ziemlich intensiv, aber bei der Charakterentwicklun...

Moviebreak empfiehlt

Wird geladen...

×