Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

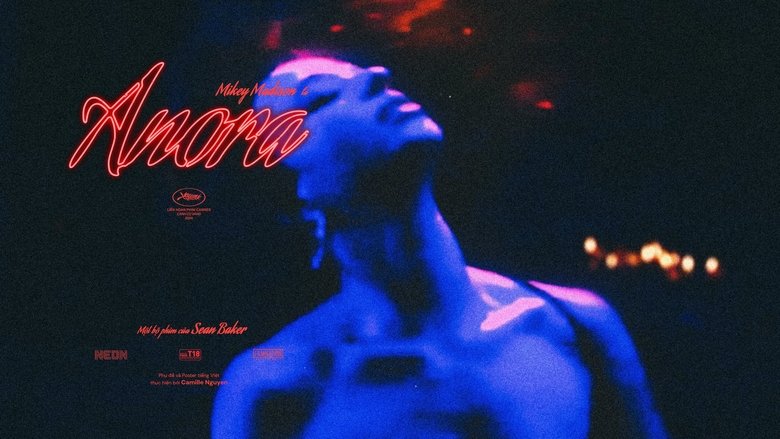

- Start 31.10.2024

- 139 Min KomödieRomanzeDrama

- Regie Sean Baker

- Drehbuch Sean Baker

- Cast Mikey Madison, Paul Weissman, Yura Borisov, Lindsey Normington, Emily Weider, Luna Sofía Miranda, Vincent Radwinsky, Brittney Rodriguez, Sophia Carnabuci, Mark Eydelshteyn, Anton Bitter, Ella Rubin, Ross Brodar, Zoë Vnak, Vlad Mamai, Maria Tichinskaya

×