„Fairy lives don't matter today.“

Erst seit wenigen Stunden steht Bright auf dem Streamingdienst Netflix zur Verfügung und schon wurde ein Sequel zum Fantasy-Actioner bestätigt. Bereits hier lässt sich erkennen, dass die marktführende Distributionsplattform ihre Veröffentlichungen unter einem ganz anderen kommerziellen Anspruch verbuchen kann, als es bei regulären Kinoauswertungen der Fall ist. Deswegen ist es Netflix auch möglich, dem bereits unsterblichen Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street) ein Budget von 150 Millionen Dollar zuzusprechen, um sein langjähriges, hochkarätig besetzes Herzensprojekt The Irishman zu verwirklichen – und Scorsese gleichwohl die volle künstlerische Freiheit zu übertragen. Im kontemporärer Studiosystem ein Ding der Unmöglichkeit. Netflix geht es um Abonnements und Aufrufe; und aufgerufen werden die Filme, ganz egal, wie lange der Zuschauer sich diese im Endeffekt dann auch zu Gemüte führt.

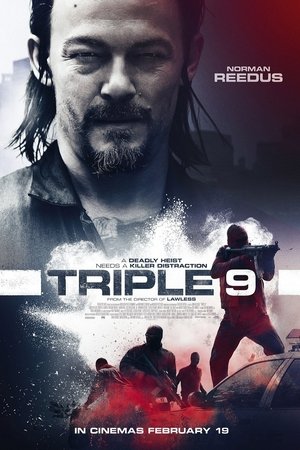

Mit Bright will der Online-Anbieter nun allerdings ein neues Level einleiten, denn mit einem, verschiedenen Quellen zufolge, 100 Millionen US-Dollar Budget umfassenden Werk, welches nicht in den Lichtspielhäuser laufen wird, leitet Netflix den Streaming-Blockbuster ein. Den Big-Budget-Fernsehfilm. Das Video-on-Demand-Spektakel. Engagiert wurde dafür David Ayer (Herz aus Stahl) aus dem Regiestuhl, der zuletzt Suicide Squad inszenierte, und Drehbuchautor Max Landis, der immerhin die Vorlage zu Josh Tranks überwiegend positiv rezipierte Chronicle – Wozu bist Du fähig? lieferte. Sicherlich kein Personal, von dem man ein horizontsprengendes Meisterwerk zu erwarten hat, aber für solide Hausmannskost sollte es reichen. Und das tut es auch. Obgleich Bright Lichtjahre hinter seinen Möglichkeiten bleibt, ist dieser Netflix-Blockbuster doch ein nicht zuletzt Kurzweil generierender Fingerzeig dahingehend, dass man es auch heute noch zu originären Stoffen bringen kann.

Die Ausgangslage nämlich versteht es, das volle Interesse des Zuschauers zu wecken. Wir befinden uns in einer alternativen Realität, in der Los Angeles nicht nur zwischen Weißen, Hispanos, Afroamerikanern aufgeteilt ist, sondern auch von Orks, Elfen und Feen bewohnt. Dieser ethnischen Separierung ist von vornherein eine von Spannungen vitalisierte Rassenthematik eingeschrieben, die ihre Brücken in unsere Wirklichkeit hineinbaut – denken wir nur an das Jahr 1992, in dem die Misshandlung von Rodney King zu eklatanten Unruhen führte. In den ersten Bildern, untermalt vom von Logic und Rag'n'Bone Man vorgetragenen Broken People, verweisen Graffiti auf der großstädtischen Architektur nicht nur auf den mythologischen Überbau der Geschichte, sondern auch auf die gnadenlose Diskriminierung dieser Tage, der vor allem die Orks zum Opfer fallen. Sie gehören in dieser Welt zum Proletariat und müssen sich immer noch für eine Schlacht rechtfertigen, die über zweitausend Jahre in die Vergangenheit zurückreicht.

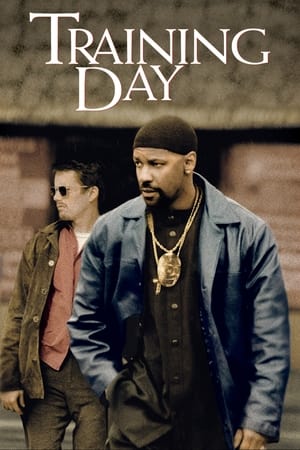

Der neue Partner von Darly Ward (Will Smith, Man in Black-Franchise) ist ein Ork namens Nick (Joel Edgerton, Loving). Der Missmut seiner Kollegen ist Ward sicher, vor allem, nachdem Nick einen Schrotflintenangriff auf seinen Partner einst nicht verhindern konnte. Oder wollte? Bright spielt, eher ungelenk und funktional, mit dem Vertrauensethos innerhalb des Polizeiapparates, zeichnet diesen aber auch gleichwohl als Sammelbecken der Korruption und überbringt dem Zuschauer ein Los Angeles, in dem doch primär eine Sache regiert: Das Chaos. Wenn es nicht die Gangs sind, die den Tag zur Nacht machen, dann sind es allerhand magische Zwischenfälle, die die Vorstellungskraft unseres Alltags bei weitem übersteigen. Während eines Routineeinsatzes begegnet Ward und Nick ebenfalls einer dieser Zwischenfälle, der sich in Windeseile zum potenziellen Untergang der Weltbevölkerung transformieren könnte, wenn die beiden Polizisten ihre moralischen wie zwischenmenschlichen Blockaden nicht überwinden.

Natürlich ist Bright durchweg vorhersehbar, plakativ, epigonal und ungemein verschwenderisch im Umgang mit dem eigenen Potenzial. Die Hybridisierung aus Fantasy-Kino und strammer Cop-Action allerdings entfesselt eine bisweilen packende Eigendynamik, die gerade deshalb funktioniert, weil sie das Bekannte mit dem Unfassbaren kombiniert. Als bis in den phantastischen Jargon übersteigerte Rassismus-Parabel bleibt Bright seinem Anspruch auf Relevanz jedoch schuldig: Denn wo Will Smith seiner Tochter in einer besonders plumpen Szene noch erklären darf, wie wichtig Gleichberechtigung in einer modernen Gesellschaft ist, haftet dem Film doch fortwährend ein kategorisierendes Denken an, von dem sich nur diejenigen befreien dürfen, die sich als treue Zahnräder innerhalb der altbackenen Helden-Dramaturgie beweisen. Bright fehlt der ironische, der satirische, der reflektierende Impuls, um sein Szenario auf mehreren Ebenen ausbreiten zu können.

Ungenutzt bleibt beispielsweise auch das Worldbuilding. Ohne Frage, der Einstieg, die Graffiti an den Wänden, die von Hass (und Angst) dominierten Geisteshaltungen der Bevölkerung und ein schneller Einblick in die verschiedenen Bezirke geben einen angemessenen Einblick in die Gegebenheiten dieser, mal mehr, mal weniger, abweichenden Wirklichkeit. Aber ein tieferer, harmonischerer, organischerer Einstieg bleibt Wunschdenken – dafür allein darf sich Vorfreude auf die bereits bestätigte Fortsetzung äußern. Letztlich unterliegen hier all die Motive um Rassismus, Blutbahnen, Prophezeiungen, Integration und Loyalität einer nicht zu verleugnenden Zweckmäßigkeit. Es soll am Ende dann doch „nur“ ordentlich nach vorne gehende Action sein, mit Dampf durch die Finsternis, hier ein paar Buddy-Movie-Sperenzchen, dort einige stattliche Gewaltspitzen. Das aber kann David Ayer. Mehr darf man diesem Mann aber auch nicht abverlangen. Leider.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org