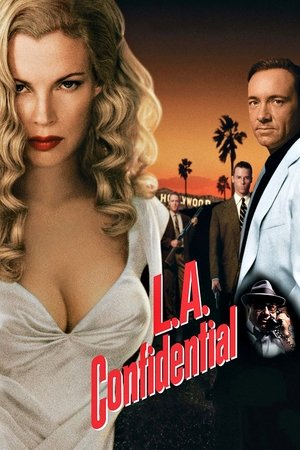

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Trailer

- Start 28.06.2007

- 124 Min RomanzeDramaSport USAGermanyAustralia

- Regie Curtis Hanson

- Drehbuch Eric RothCurtis Hanson

- Cast Phyllis Somerville, Eric Bana, Horatio Sanz, Drew Barrymore, Joey Kern, Debra Messing, Delaine Yates, Mykel Shannon Jenkins, Robert Duvall, Charles Martin Smith, Robert Downey Jr., Saverio Guerra, Danny Hoch, Kenny Cau, Kelvin Han Yee, Jack Younger

Inhalt

×