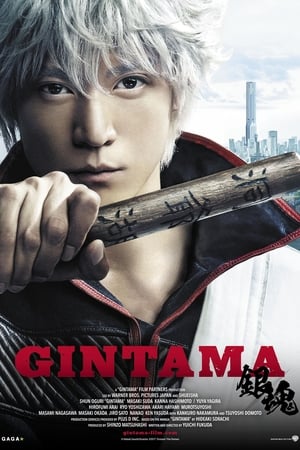

Quelle: themoviedb.org

- 100 Min ActionSci-FiKomödieHorrorThriller

- Regie Yoshihiro Nishimura

- Drehbuch Yoshihiro NishimuraSakichi Sato

- Cast Tomori Abe, Kensuke Ashihara

Inhalt

×