Was bedeutet das eigentlich, ein Opfer zu bringen? Eine Handlung zu unternehmen, die nicht im Sinne der persönlichen Vorteilbehandlung existiert, sondern den Mitmenschen im eigenen Umfeld (und vielleicht auch darüber hinaus) einen höheren, besseren Stand einzuräumen? Es bedeutet in erster Linie erst einmal die vollständige Abkehr einer jeden egoistischen Denke: Ein Opfer bringt man nicht für sich, ein Opfer bringt man nur für andere – Und man vollbringt dieses aus einem intrinsischen Antrieb heraus. In „Opfer“ ist auch Hauptakteur Alexander (Erland Josephson, „Schreie und Flüstern“) bereit, seine Opferbereitschaft bis zum Äußersten anzutreiben und zeigt sich parat, wirklich alles aufzugeben, wenn die Welt doch nur zurück in die Ordnung und Organisation findet, an die wir uns inzwischen gewöhnt haben. Während Alexander nämlich seinen 50. Geburtstag mit einigen Gästen feiern möchte, vibriert plötzlich der Boden und aus dem Fernseher stamelt eine Warnung hervor, dass man doch weiterhin genau an dem Ort verweilen möchte, an dem man sich gerade auch befindet.

Wenn man so möchte, beschreibt Andrei Tarkowski mit „Opfer“ auch die Angst vor einem nuklearen Holocaust und brennt sich dabei in einer solch genuinen Bildsprache auf die Netzhaut des Zuschauers, dass es allein schon den herausragenden Bildern von Ingmar-Bergman-Stammkameramann Sven Nykvist geschuldet ist, dass man sich in „Opfer“ von Anfang verlieren möchte. Mit Ingmar Bergman haben wir an dieser Stelle auch ein gutes Stichwort geliefert bekommen: Es ist weitreichend bekannt, dass Andrei Tarkowski und Ingmar Bergman außerordentliche Sympathien zueinander pflegten und sich der Output des sowjetischen Meisterregisseurs in seiner Charakteristika seit den frühen 1980er Jahren ein Stück weit an den Stil des schwedischen Genies angenähert hat: Allein die immense Dialoglastigkeit, mit der der in Schweden (exakt: Gotland) gedrehte „Opfer“ versehen wurde, sind unverkennbare Referenzen an Ingmar Bergman, der Andrei Tarkowski auch nach seinem Tode immerzu als den „größten Filmemacher der Welt“bezeichnete. Und wer würde sich schon erlauben, Ingmar Bergman zu widersprechen?

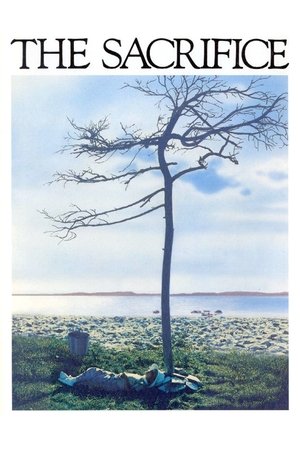

Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Andrei Tarkowski mit „Opfer“ nicht mehr die qualitative Beschaffenheit seiner vorherigen Sternstunden evozieren konnte. Um Missverständnisse den Riegel vorzuschieben: Freilich ist auch „Opfer“ ein überlebensgroßes Geschenk von einem so zerrissenen Auteur, der die Filmemacher so nachhaltig prägte, wie es womöglich nur eine Handvoll andere Künstler vollbracht haben. Sein inhaltliches Themenspektrum aber gibt dem Zuschauer in „Opfer“ weniger denn je Freiraum zur Eigenentfaltung. Hauptfigur Alexander hat seine Arbeit als Theaterschauspieler aufgegeben, pflanzt zusammen mit seinem Sohn (Tommy Kjellqvist) einen (Lebens-)Baum am Ufer des Meeres und philosophiert über die Bedeutung des Zwerges in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“. Alles wirkt statisch, die Landschafts- und Menschenaufnahmen, präferiert in ausgiebigen Plansequenzen, offenbaren eine Distanziertheit, wie sie nur infolge einer Gesellschaft aufkommen kann, die der Technifizierung des Individuums erlegen ist. Aber Alexander möchte sich dem technischen Fortschritt nicht unterordnen und damit der Logik des Materialismus entwachsen.

Bis hierher ist das ja durchaus ansprechend, auch als philosophischer Diskurs über die Absenz jeder Geistigkeit in unserer Zeit, aber „Opfer“ baut neben dem Porträt eines langsam verschwimmenden Mannes auch auf ein doch sehr überdeutliches Maß an Religiosität. Empfangen werden wir mit „Erbarme dich, mein Gott“ aus Johann Sebastian BachsMatthäus-Passion, während die Kamera dabei minutiös über Leonardo da Vincis nie fertiggestelltes Gemälde „Anbetung der drei Könige aus dem Morgenland“ gleitet – in dem sich später dann auch noch einmal das Jungchen spiegeln darf. Dass darüber hinaus auch noch eine Dame mit dem Namen Maria (Gudrun Gisladotir) eine nicht gerade unwesentliche Rolle innerhalb des Geschehens einnimmt, ist dann – für die Verhältnisse eines Andrei Tarkowski – ein überraschend plakativer Umstand. Gerade eine Zuschauerschaft, die eine nicht unbedingt ausgeprägte Ader dahingehend besitzt, wenn es um die Behandlung Spiritualität geht, wird mit der metaphysischen Bewusstseinsebene von „Opfer“ und seinem unmissverständlichen Symbolismus durchaus Probleme haben.

Und ja, es ist schon ein wenig irritieren, mit welcher Klarheit Andrei Tarkowski seine Opfer-Parabel mit spirituellen Motiven, Verbindungen zur Weltliteratur und bildenden Kunst konnotiert hat, was aber nicht – wie schon zuvor proklamiert – bedeutet, dass „Opfer“ zur platten Nummernreveau verkommt. Stattdessen funktioniert Tarkowskis erlesenes Vermächtnis auch als herausragender Stimmungsfilm, der den Zuschauer durch einen endzeitlichen Luzidtraum streifen lässt, an dessen Ende eine (mit autobiographischen Überbau verknüpfte) Geschichte über die väterliche Liebe bleibt, die doch nur versucht hat, seinem Sohn eine gesunde Zukunft in einer besseren Welt zu ermöglichen. Nicht umsonst ist die letzte Szene ausschlaggebend dafür, dass Jungchen unter dem Lebensbaum – der (nicht nur) irdische emotionale Bezugspunkt zu seinem Vater – beginnt, eigenmächtige Gedanken zu entwickeln und damit genau den hoffnungsvollen Schritt vollbringt, dem sich die Gesellschaft offenkundig so überdrüssig präsentiert. Wie man also auch zu Andrei Tarkowski stehen mag, seine Filme sind auch immer pointierte Spiegelungen des persönlichen Innenlebens und dabei so erhellend wie herausfordernd.

Trailer

Trailer