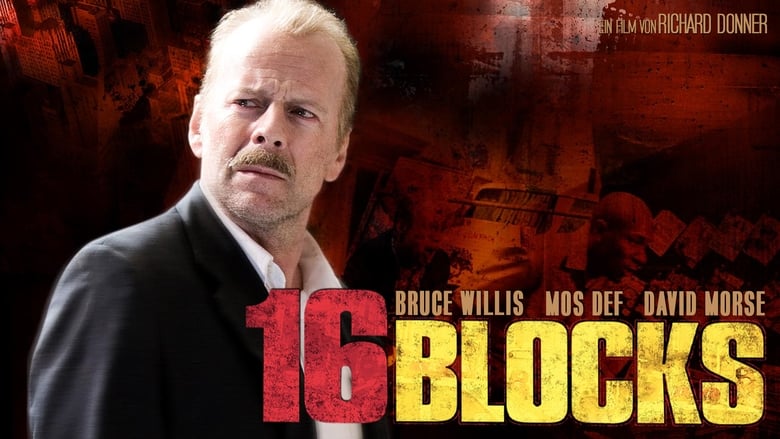

Aufgrund einer schwerwiegenden, irreparablen Erkrankung musste Bruce Willis (Stirb Langsam) unlängst seine Schauspielkarriere an den Nagel hängen und verdiente sich in den letzten Jahren durch zahllose DTV-Gurken schnelles Geld dazu, in dem Wissen, dass ihm dafür nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Damit „verschandelte“ er augenscheinlich eine bis dato bemerkenswerte Karriere, vor diesem nun bekannten Hintergrund mag man dieses Urteil jedoch nicht mehr so fällen und betrachtet es eher als ein äußert tragisches, notwendiges Übel. Die ganz großen Zeiten des Superstar Bruce Willis waren aber genau genommen schon zum Zeitpunkt von 16 Blocks vorbei. Gleiches galt für Regisseur Richard Donner, der nach Klassikern wie Das Omen oder Superman in den 70er Jahren sich mit der Lethal Weapon-Quadrologie selbst ein filmisches Denkmal setzte. Danach blieben die Hits jedoch aus. 16 Blocks war sogar sein letzter Spielfilm bis zu seinem Tod im Jahr 2021. Seine Kosten von gut 52 Millionen $ spielte er zwar wieder ein, bei weltweiten Einnahmen von rund 66 Millionen $ blieb man aber vermutlich deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Hierbei handelt es sich um ein relativ loses Remake des Clint Eastwood-Reißers Der Mann, der niemals aufgibt aus dem Jahr 1977. Dort musste Old Dirty Clint himself als knallharter, wenn auch leicht abgeranzter Cop eine attraktive Zeugin zu einer Gerichtsverhandlung von Las Vegas nach Phoenix geleiten, was sich aufgrund jeder Menge schießwütiger Kollegen als äußert kompliziert herausstellte. Diese Version behält sich die Grundidee bei, verändert aber etliche Details. Bruce Willis ist in der Rolle des New Yorker Polizisten Jack Mosley noch um einiges abgehalfterter als sein Pendant aus den 70ern. Während Clint trotz massig Whiskey-Konsum jederzeit Herr der Lage war und eigentlich nicht anders auftrat wie in jedem seiner Filme, gibt Willis hier ein heruntergekommenes Wrack. Deutlich vorgealtert, humpelnd, voller Selbstzweifel und hoffnungslos dem Alkohol verfallen. Eigentlich gar nicht mehr einsatzfähig und normalerweise bekommt er auch nichts mehr zu tun, aufgrund von Personalnot und Zeitdruck liegt es aber nun an ihm, einen diesmal männlichen Zeugen namens Eddie Bunker (Mos Def, The Italian Job) innerhalb von zwei Stunden zu einem wichtigen Prozess zu eskortieren, bei dem er gegen korrupte Polizisten aussagen soll. Statt quer durch zwei Bundesstaaten beträgt die Distanz nun lediglich die titelgebenden 16 Häuserblocks, doch das ist leichter gesagt als getan. Denn Jack’s Kollegen, allen voran sein ehemaliger Partner Frank (David Morse, The Green Mile), hängen in der Sache knietief drin und wollen den unliebsamen Zeugen ausschalten. Dabei sehen sie in Jack kein großes Hindernis, doch zu ihrer Verwunderung setzt sich der alte Versager tatkräftig zur Wehr, so dass ein gnadenloser Spießroutenlauf beginnt, in dem der totgeglaubte Säufer es allen und vor allem sich selbst noch einmal beweisen kann.

Die enorme Komprimierung des Handlungsraums ist eine mehr als sinnvolle Änderung, denn so wirkt 16 Blocks um einiges intensiver und nervenaufreibender als das Original. Die überfüllten Straßen von New York sind unübersichtlich, hektisch und ein Hindernis per se. In diesem Gewusel kann man zwar kurzfristig untertauchen, aber genau so schnell auch in einen Hinterhalt geraten. Gerade zu Beginn weiß Richard Donner das Setting sehr effektiv zu verwenden und in seinen stärksten Momenten deutet dieser beinah in Echtzeit stattfindender Thriller an, was für ein Potential in ihm steckt. Großen Anteil daran hat nicht zuletzt Bruce Willis, der diesen kaputten, aber von seinem Gewissen zu ungeahnten Höchstleistungen angetriebenen Helden sehr glaubhaft verkörpert. Da Willis oft das Image des Actionhelden anhaftete wurde oftmals weniger erwähnt oder wertgeschätzt, was für ein guter Darsteller er doch war. Als Gegenpol zu seiner sehr wortkargen Figur muss Mos Def leider den dauerquasselnden Farbigen vom Dienst geben, was relativ schnell nur noch nervt. So was hat man zwar schon deutlich schlimmer erlebt, trotzdem ist es in dieser Form unnötig und schadet dem Film deutlich mehr, als es ihm nützt.

Nach dem relativ starken Auftakt wird außerdem ersichtlich, dass aus den reichhaltigen Möglichkeiten keine wirklich erhellenden Einfälle herausspringen. Langweilig ist das Szenario nie, verläuft aber irgendwann nur grundsolide nach Schema F. Spektakuläre Actionszenen – wie z.B. aus dem Finale des Originals – gibt es in dem Sinne auch nicht, wann immer es aber nur grob in diese Richtung geht und das Tempo anzieht, erkennt man sofort, was für ein guter Regisseur Richard Donner diesbezüglich war. Deutlich positiv ist zu vermerken, dass der Film nie die Vorlage plump kopiert, sondern lediglich diverse Kontaktpunkte anderweitig interpretiert. So spielt auch hier ein Bus eine entscheidende Rolle, allerdings völlig anders als noch bei Clint Eastwood. Das ist genau richtig, denn niemand müsste diese (eindeutig beste Sequenz des Originals) nochmal abdrehen. So schafft man trotzdem einen Bezug, aber entwickelt daraus etwas Eigenes. Aus dieser Warte ist es beinah mustergültig für ein sinnvolles Remake. Und obwohl der Film gen Ende schwächelt, seine anfängliche Intensität nicht halten kann und letztlich auch nicht mehr als ein stabiler Zeitvertreib ist: er ist immer noch deutlich besser als sein sehr schlecht gealtertes Original und ist – wie schon gesagt – in seiner Funktion als Remake auf dem genau richtigen Weg. Nicht einfach übernehmen, sondern überdenken und anpassen.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org