Der Verlust eines geliebten Menschen, speziell der plötzliche des eigenen Kindes, lässt sich kaum menschlich komplett begreifbar machen. Besonders, wenn die Umstände eine Schuldfrage stellen. Damit umzugehen und dieses für Außenstehende nachvollziehbar zu machen ist ähnlich schwierig, wenn auch natürlich nicht vergleichbar. Sean Penn versucht diesbezüglich bei seiner zweiten Regiearbeit nach Indian Runner in die Gefühlswelt von zwei Männern einzutauchen: Dem Vater eines siebenjährigen Mädchens, das vor 6 Jahren bei einem Verkehrsunfall getötet wurde und dem Fahrer des Wagens, der damals unter Alkoholeinfluss stand und gerade eine fünfjährige Haftstrafe verbüßt hat. Betont nicht einseitig und mit völlig ambivalenten, ehrlichen Facetten, die Crossing Guard – Auf offener Straße zu einem manchmal zehrenden, manchmal gar etwas übers Ziel hinausschießenden, aber nichtsdestotrotz zu einem ungemein bewegenden Kraftakt machen, der es unbedingt wert ist gesehen zu werden.

„Du warst nie ein Vater für diese Kinder! Du hast bei unserer Tochter aufgehört!“

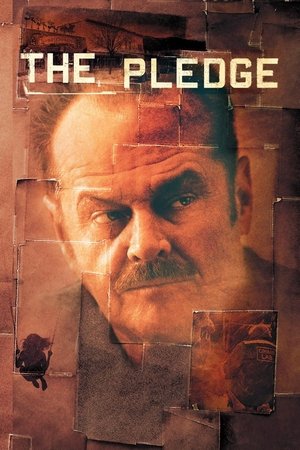

Seit dem tragischen Unfalltod seiner kleinen Tochter ist Juwelier Freddy Gale (Jack Nicholson, Shining) nur noch ein verlorener Schatten seiner selbst. Während seine (inzwischen) Ex-Frau Mary (Anjelica Huston, Grifters) mit dem Verlust auf ihre Weise umzugehen verstand, immer noch Selbsthilfegruppen besucht aber auch schon neu geheiratet hat und ihre Energie in ein Leben danach investiert, auch ihrer anderer Kinder wegen (nebenbei: Es sind auch die von Freddy, die aber nur noch den Stiefvater Daddy nennen), ist von Freddy lediglich ein getriebenes Gespenst übrig geblieben. Ein brodelnder, wutschnaubender, aber ebenso fragiler und der totalen Selbstaufgabe verfallener Vulkan, der sich nur noch mit Stripperinnen und Prostituierten umgibt, da er das Körperliche nach wie vor begehrt, aber sich emotional von allem abkapselt was ihn versehentlich positiv berühren könnte. Sein einziger Grund sich nicht die Kugel zu geben ist der, sie einem anderen zu verpassen: John Booth (trägt sicher nicht zufällig den gleichen Namen wie der Kennedy-Attentäter: David Morse, The Green Mile), der Unglücksfahrer, wird nach 6 Jahren aus der Haft entlassen und Freddy hat nur darauf gewartet. Die Waffe ist präpariert, er hat eigentlich alles arrangiert, doch eine dumme Ladehemmung gewährt beiden einen Aufschub. Drei Tage kündigt Freddy John an, dann wird er zurückkehren. Eine faire Chance?

Diese dreitägige Zeitspanne ist der entscheidende Part von Crossing Guard – Es geschah auf offener Straße, die den Beteiligten ein unfreiwilliges, aber wenigstens gleichberechtigtes Zeitfenster gewährt, in der sie ihre Reaktion überdenken können. Während der reumütige und der „gerechten“ Strafe zunächst verständlich gegenüberstehende John in Jojo (Robin Wright, Blade Runner 2049) einen echten Grund zum Überleben findet, ist es die Frage, ob sein Gegenüber einen findet seine Vergeltungssucht beizulegen. Für einen verhältnismäßig jungen und sein Geld eigentlich vor der Kamera verdienenden Mann erweist sich Sean Penn als bemerkenswert sensibler Filmemacher, der mehr auf zwischenmenschliche Konstellationen konzentriert ist denn auf gängige Erzählmechanismen. Sein Film wirkt mitunter leicht zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentriert und ist narrativ womöglich nicht immer optimal, am Ende gar in seiner emotionalen Bandbreite bzw. dem Verständnis dafür zu euphorisch, hat aber eine Stärke, die sich kaum erlernen lässt. Was viele (in dem Fach hauptberufliche) Kollegen in ihrer ganzen Karriere nie geschafft haben, scheint bei Sean Penn beinah selbstverständlich.

Er beschäftigt sich intensiv mit seinen Figuren; gestaltet sie so lebendig, verletzlich, aufbrausend und verkümmert, dass selbst im ersten Moment irrational anmutende Verhaltensweisen sich als völlig logisch, greifbar herausstellen, wenn man bereit ist sich auf sie einzulassen. Viel konsequenter und sinnvoller als in vielen vergleichbaren Dramen findet ein emotionaler Entwicklungsprozess statt (so tauschen die Protagonisten am Ende quasi die Rollen) und wird eben losgelöst von künstlicher Sentimentalität, die nur einen Effekt heraufbeschwören will. Der Film öffnet die Tür zu ganz schwierigen, beinah schizophrenen Gefühlswelten, in denen der Drang zu Gerechtigkeit, Vergeltung, Selbsthass- und Mitleid wie auch ein immer schwankender Grad zwischen Todessehnsucht und Lebenswillen thematisiert wird. Wie gesagt, erzählerisch nicht immer ideal da zu sehr in nicht den unbedingt wichtigsten Details hängend, dafür aber mit so unfassbar brillant geschriebenen und inszenierten Sequenzen und darstellerischen Glanzleistungen gesegnet. Allein der Diner-Dialog zwischen Nicholson und Huston steht dem – wenn natürlich auch in einem völlig anderen Kontext – von De Niro und Pacino in dem im gleichen Jahr gedrehten Heat in kaum was nach. Wenn er nicht sogar besser ist.

Trailer

Trailer