Es gibt keinen anderen Weg – das lässt sich erahnen, erfühlen. Irgendwann muss Floria, nach einigen freien Tagen zurück in ihrer ersten Spätschicht, einen Fehler machen. Es geht dabei weder um die Frage, ob sie ihren Beruf mit Leidenschaft oder lediglich als Pflicht ausübt, noch darum, ob sie über Fähigkeiten und Gespür für ihre Aufgabe verfügt. Vielmehr ist es die schiere Unausweichlichkeit eines Fehlers, die sich aus einer simplen Tatsache ergibt: Floria ist überfordert. Es sind nicht nur die Anforderungen des Krankenhausalltags, sondern die Summe aus Erwartungen, Bedürfnissen, Protokollen und unablässigen Forderungen nach Aufmerksamkeit. Irgendwann gibt es keine Alternative mehr. Irgendwann geschieht eine Unachtsamkeit – und genau daraus entwickelt die deutsch-schweizerische Koproduktion Heldin einen beachtlichen Spannungsbogen.

Regisseurin und Autorin Petra Biondina Volpe (Die göttliche Ordnung) inszeniert das Geschehen mit einem fast dokumentarischen Blick, aber zugleich mit einem feinen Gespür für die sich schrittweise steigernde Anspannung. Der Film beginnt in beinahe trügerischer Harmonie: Eine neue Schwesternschülerin wird herzlich begrüßt, für die Kinder einer Krebspatientin werden Süßigkeiten eingepackt, und Floria schafft es trotz der Hektik immer wieder, ihren Patienten einen kurzen Moment der Ruhe zu schenken. Hier ein flüchtiges Gespräch, dort eine freundliche Vertröstung – zunächst scheint sie das Idealbild einer hingebungsvollen Krankenschwester zu verkörpern. Doch anders als in gängigen Fernsehklischees ist Sie keine Figur, die zwischen Bettpfannen und Arztromanzen verloren geht. Ihre Aufrichtigkeit ist ihr Markenzeichen, aber auch ihr Schutzpanzer – und dieser beginnt im Verlauf der Spätschicht unweigerlich Risse zu bekommen. Einer dieser Risse manifestiert sich schließlich in einem Fehler. Kein schwerwiegendes, unverzeihliches Versäumnis, aber doch ein Moment, der sie mit voller Wucht trifft. Denn dieser Fehler ist nicht nur ein äußeres Ereignis, sondern der Auftakt zu einem inneren Zerfall: die Demontage einer Krankenschwester, die erkennen muss, dass sie trotz aller Bemühungen an Grenzen stößt. Die Frage, wie viel ein Mensch aushalten kann, steht im Raum.

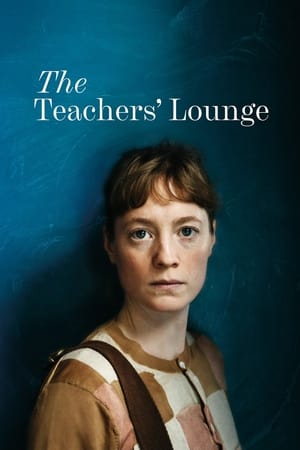

Man könnte nun erwarten, dass Heldin sich in einer Eskalation entlädt, dass Wut und Verzweiflung in lautstarken Ausbrüchen münden. Doch genau das geschieht nicht. Stattdessen entfaltet der Film seine größte Wirkung durch die leise, schleichende Implosion seiner Hauptfigur. Dies ist nicht zuletzt der grandiosen Darbietung von Leonie Benesch zu verdanken. Nach ihren herausragenden Leistungen in Das Lehrerzimmer und September 5 beweist sie erneut, warum sie zu den bemerkenswertesten Schauspielerinnen ihrer Generation zählt. Ihre Floria ist von einer Menschlichkeit und Nahbarkeit, die tief berührt. Man wünscht ihr inständig, dass die unvermeidlichen Fehler nicht zu schwerwiegende Konsequenzen haben – doch Heldin macht unmissverständlich klar: Was Floria aus dieser Nacht mitnehmen wird, wird sie noch lange begleiten. Und die traurige Gewissheit, dass sich diese Last immer wieder aufs Neue auf ihre Schultern legt, ist unausweichlich.

Der Film positioniert sich eindeutig. Nicht nur durch die erklärenden Texteinblendungen vor dem Abspann, sondern durch die gesamte Erzählweise. Er zeigt, wie kräftezehrend und erdrückend die Arbeit im Pflegebereich sein kann. Dabei greift Petra Biondina Volpe bewusst auf einige dramaturgische Vereinfachungen zurück – hier ein Klischee, dort eine erzählerische Abkürzung. Floria selbst ist fast ein wenig zu idealistisch gezeichnet, was den Film minimal aus seiner realistischen Verankerung löst. Doch dieser erzählerische Kunstgriff wirkt keineswegs störend, sondern vielmehr als behutsame Entscheidung, um das Publikum nicht gänzlich zu überfordern. Denn sobald die Spätschicht erst einmal Fahrt aufnimmt, bleibt ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen: Ein Notsignal folgt auf das nächste, Telefone klingeln unaufhörlich, Patientenzimmer und Krankenhausflure verschmelzen zu einem Raum permanenter Forderungen. Jeder braucht etwas, jeder verlangt etwas. Es ist beeindruckend, wie lange Floria ihre Konzentration aufrechterhalten kann, obwohl sie die Station dieses Mal alleine mit einer Kollegin betreuen muss.

Dass das Drehbuch am Ende einen vergleichsweise versöhnlichen Schlussakkord anstimmt, ist nachvollziehbar. Die Frage, warum man überhaupt für etwas kämpfen soll, das längst verloren scheint, schwebt unausgesprochen über dem Geschehen. Doch Heldin will kein Mahnmal errichten, sondern vielmehr ein Bewusstsein schaffen. Der Film verzichtet auf jegliche Pathos-getränkte Heroisierung des Pflegeberufs und bleibt dabei dennoch eindringlich. Die Inszenierung und das herausragende Schauspiel sorgen dafür, dass die Geschichte ihre emotionale Wucht entfaltet, ohne sich in überzogener Dramatik zu verlieren. So bleibt Heldin am Ende mehr als nur ein Problemfilm. Er ist Aufklärung und intensive Kinoerfahrung zugleich, ein Werk, das sich durchaus dramaturgischer Mittel bedient, aber dabei nie seine Integrität verliert. Ein Film, der unterhält, ohne sich von seinem eigentlichen Anliegen zu distanzieren. Bleibt nur zu hoffen, dass der Titel nicht zum filmischen Pendant der Fensterapplause während der COVID-19-Pandemie wird.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org