Etwa genau zehn Jahre ist es her, dass Todd Philips mit Hangover eine der letzten großen Erfolgskomödien gelang. Hätte damals jemand behauptet, dass eben dieser Regisseur, welcher mit Filmen wie Old School - Wir lassen absolut nichts anbrennen schon früh seine Talente im brachialeren Humor zementierte, einen Origin-Film über den wohl ikonischsten Comic-Bösewicht überhaupt drehen würde, so hätte man denjenigen wohl geradeheraus verlacht. Vielleicht sogar ebenso unfreiwillig und unkontrolliert, wie es Joaquin Phoenix (A Beautiful Day) in der Titelrolle von ebendiesem Streifen tut.

Ja, Skepsis war durchaus angebracht, auch abseits der Tatsache, dass Warner und DC Comics bis vor ein, zwei Jahren quasi im Wochentakt neue Projekte ankündigten, die das bereits bestehende Kinouniversum ergänzen sollten. Doch seit man sich nach dem verheerenden Flop von Justice League endgültig dafür entschied, nicht länger der übermächtigen Marvel-Konkurrenz hinterherzuhecheln, scheint ein Umdenken bei den Verantwortlichen eingesetzt zu haben. Nachdem sich ein weitestgehend eigenständiger Solofilm wie Wonder Woman als deutlich profitabler erweisen konnte, schöpfte man neuen Mut, der sich in durchschlagenden (Aquaman) wie moderaten (Shazam!) Erfolgen niederschlug. Doch obwohl man bei den jüngeren DC-Filmen durchaus ins Feld führen könnte, dass sie letztlich die Marvel-Formel nur variieren, scheint das beim bislang nur als "DC-Black" bezeichneten neuen Label keineswegs der Fall zu sein. Und schon gar nicht bei Joker, welcher den Auftakt bilden soll zu einer eigenen Reihe an Solo-Filmen aus dem Comicuniversum, die sich vor allem durch abgeschlossene, eigenständige Geschichten auszeichnen.

Und selbst Comic-Puristen, die sich nun mit dieser Interpretation des Jokers denkbar schwertun könnten und werden, müssen sich schon in den ersten Minuten von Joker eingestehen, dass sie so etwas noch nie im Hause DC, geschweige denn bei Disney und Marvel erlebt haben. Denn auch wenn die Motive und Figuren, bei denen sich Todd Philips bedient, zweifelsfrei aus dem Batman-Kosmos stammen, so hat man sie doch noch nie in dieser Form gesehen. Getragen werden die trostlosen Bilder des verwahrlosten Gothams von Kameramann Lawrence Sher (Godzilla 2: King of the Monsters) noch zusätzlich durch die eindringlichen Cello-Klänge der Isländerin Hildur Guðnadóttir (Chernobyl), die dem Ganzen eine unwirkliche Atmosphäre geben, wie sie in dieser Art von Studiofilm selten zu spüren ist. Selbst die kollektive Traurigkeit, mit der Avengers 4: Endgame im Frühling dieses Jahres betont hausieren ging, kommt nicht an gegen die alles erdrückende Hoffnungslosigkeit und Schwermut, von der Joker von Anfang an durchdrungen ist. Wenn Arthur Fleck in einer Szene ein Kind in bester Mr.Bean Manier im Bus mit Grimassen unterhalten will, schlägt ihm nur Missgunst und Abscheu dafür entgegen. Nur noch deprimierender fällt aber seine emotionale Reaktion auf diese Zurückweisung aus: Arthur verfällt jäh in einen Zustand unkontrollierten Lachens. Joaquin Phoenix legt dieses medizinische Leiden an wie eine Mischung aus Lachanfall und Keuchhusten und steckt damit eher noch mehr zum Mitleiden als -lachen an.

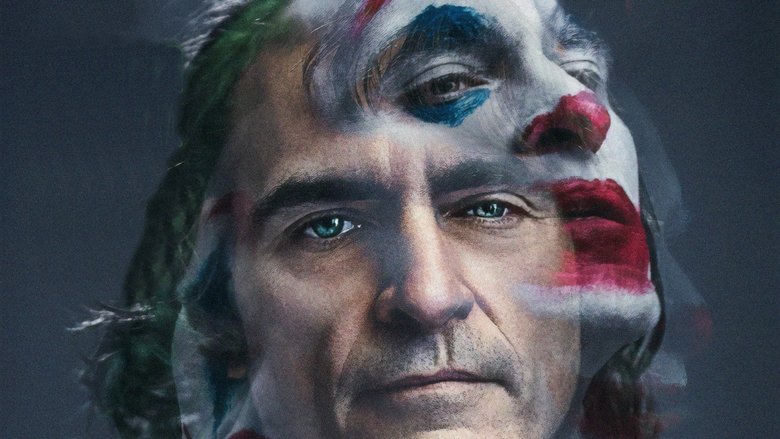

Schon in Her von Spike Jonze drohte Phoenix, trotz pastellfarbener Pullover, in der eigenen Einsamkeit und Isoliertheit zu versinken, hier jedoch geht er daran vollends zugrunde. 25 Kilo hat sich der eigenwillige Charaktermime heruntergehungert für die Rolle und ähnlich wie bei Ex-Batman Christian Bale in Der Machinist konnten einige Aufnahmen deshalb nur einmalig mit ihm gedreht werden. Dass in vielen Momenten möglicherweise auch kein wirkliches Skript existierte - Todd Philips schrieb das Drehbuch teilweise noch in den Nächten vorm Dreh um - ist mitunter deutlich spürbar, doch erweist sich das bei einem Improvisationsschwergewicht wie Joaquin Phoenix als wahrer Trumpf. Nie zuvor, nicht einmal in Paul Thomas Andersons The Master, scheint man ihm so sehr freie Hand gelassen zu haben wie hier und Philips und sein Co-Autor Scott Silver (The Fighter) brauchen kaum mehr tun, als ihm mit einem Handlungsfundament dafür zuzuarbeiten. So kann Phoenix in starken, bizarr traumwandlerischen Momenten seine Körpersprache voll ausspielen, zugleich verleiht er dem Charakter eine unmittelbare Unberechenbarkeit, welche wiederum großartig mit den typischen Charakteristiken des Comic-Bösewichts harmoniert und immer wieder erahnen lässt, was aus dem zunächst so unscheinbaren Arthur Fleck einmal werden könnte und wird.

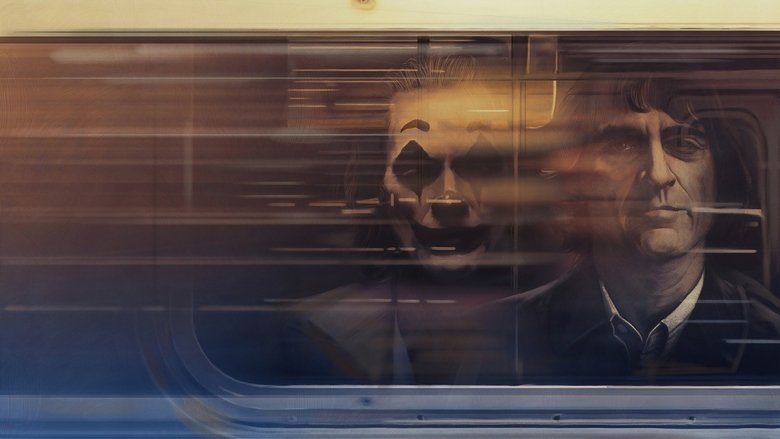

Nicht umsonst betonte Todd Philips im Vorfeld, dass Joker "kein Film über den Joker" sei, sondern "ein Film über einen Mann, der zum Joker wird." Deswegen drängen sich hier die obligatorischen wie gefälligen Vergleiche mit Heath Ledgers Inkarnation in The Dark Knight auch gar nicht erst auf. Im Grunde erschafft Joaquin Phoenix' Interpretation aus der Comicfigur überhaupt erst einen greifbaren Charakter, während sich sein ureigener im Verlauf immer mehr auflöst. Bereits in The Dark Knight schien der Joker wie aus dem Nichts zu kommen, mehr nihilistische Ideologie auf zwei Beinen als wirkliche Figur zu sein, die im klaren Kontrast zu jemandem wie Batman steht. In Joker wird Arthur Fleck von einer kranken, rücksichtslosen Gesellschaft so lange erniedrigt, gedemütigt und verhöhnt, bis sich eben deren ganze Verkommenheit in einem Ausgestoßenen wie ihm manifestiert und tosend daraus hervorbricht. Und diese Verwandlung scheint irgendwann ebenso unaufhaltsam wie das chronische Lachen, bei welchem Phoenix in den beklemmendsten Momenten freudig zu bellen und zugleich gequält aufzujaulen scheint wie ein geprügelter Hund.

Wie bereits in der Trailer-Kampagne ersichtlich, beschwört Todd Philips mit dem Gotham der 80er Jahre unverkennbar den Geist von Martin Scorseses New-York Streifen Taxi Driver und King of Comedy herauf und der Vorwurf, dass Joker sich fast schon zu sehr daran orientieren würde, ist sicherlich nicht völlig von der Hand zu weisen. Dennoch greift es zu kurz, den Film als bloße Imitation abzutun und vorrangig darauf zu reduzieren. Gewiss, auch auf der Handlungsebene nimmt der Film durchaus großzügig Anleihen bei den Motiven von Scorseses oft unterschätzter Showbiz-Satire über einen glücklosen Möchtegern-Comedian und Robert De Niro (Heat) verkörpert hier quasi genau das, was damals seinen Gegenpart in Gestalt von Komikerlegende Jerry Lewis auszeichnete. Doch ging es Philips, nach eigener Aussage, auch darum, den damaligen New Yorker Zeitgeist an sich abzubilden. Dass sich also nun die zu dieser Zeit tatsächlich von gesteigerter Kriminalität heimgesuchte, reale Metropole im fiktiven Gotham City widerspiegelt, ist insofern nur konsequent und geht weit über das momentane Retro-Schaulaufen in Blockbustern wie zuletzt Es - Kapitel 2 hinaus. Und auch die Ursprünge des Jokers, in Anlehnung an Alan Moores Kultcomic Batman: The Killing Joke, als gescheiterten Stand-Up-Comedian anzulegen, ist sicherlich nicht die schlechteste Idee.

In Joker steckt aber nicht nur eine Charakterstudie, sondern auch eine Betrachtung der damaligen Gesellschaft, welche sich zudem spielend auch auf heutige Verhältnisse übertragen lässt. Wenn Thomas Wayne (Brett Cullen) sich als Bürgermeisterkandidat ins Spiel bringt, in einem Fernsehinterview Arbeitslose als "Clowns" beschimpft und damit eine Protestwelle an maskierten Demonstranten lostritt, fühlt man sich bisweilen unweigerlich an die Wall-Street Occupy-Bewegung oder die europäischen "Gelbwesten"-Aufmärsche erinnert. Besonders in den Massenszenen scheint der wutbürgerliche Unmut und die Gespaltenheit in der US-Bevölkerung spürbar aus der Leinwand zu brechen und sogar darüber hinauszugehen. Dass man in den USA derzeit eine Wiederholung des Amoklaufs von 2012 in Aurora zur Premiere von The Dark Knight Rises befürchtet, da der sich abgehängt fühlende, amerikanische weiße Durchschnittsbürger sich sowohl davon als auch nun Joker inspiriert sehen könnte, ist bezeichnend.

Die durchaus schlichte, nicht ganz klischeefreie Zeichnung des mit Ödipus-Komplex und psychischem Knacks ausstaffierten Arthur, könnte manche Gemüter sicherlich zur übermäßigen Identifikation einladen und diesen sogenannten Incels eine neue Galionsfigur bescheren. Doch so radikal und kontrovers, als dass man den Film als „gefährlich“ bezeichnen könnte, ist Joker dann doch letztlich nicht. Todd Philips inszeniert zwar einige durchaus rabiate Gewaltausbrüche, die in ihrer Härte erstaunen und nachwirken. Durch Arthurs zunehmende Verrohung tragen diese aber eher viel Unangenehmes statt Verherrlichendes in sich und gerade in entscheidenden Momenten gestattet sich der Film Leerstellen mit Raum für den Zuschauer.

Und wenn in den Gesprächen mit einer ignoranten Sozialarbeiterin Arthur verkündet wird, dass für ihn die gekürzten Sozialleistungen wegfallen, da sich ohnehin keiner um jemanden wie ihn groß schert, lässt Joker sogar eher noch die wahren Probleme des maroden Gesundheits- und Sozialsystems in den USA zwischen den Zeilen durchscheinen. Da lässt es sich beinahe als verpasste Chance sehen, dass man nicht, wie ursprünglich spekuliert, Alec Baldwin (Jagd auf Roter Oktober) als Milliardär Wayne besetzt hat, wollte dieser den Philanthropen doch stark an seine populäre Saturday Night Live Parodie auf US-Präsident Donald Trump anlehnen. All diese Anklänge sind zwar nur Randerscheinungen abseits der Charakterstudie von Arthur Fleck, doch verleihen sie Joker eine fast schon beunruhigende, tagesaktuelle Relevanz, die sich auch in den gespaltenen Reaktionen wiederfinden lässt.

Dass Joker dann aber doch etwas fehlt zu dem aufrüttelnden Meisterwerk, das er hätte sein können, liegt ein Stück weit auch in dem popkulturellen Stellenwert begründet, den eine Comic-Ikone wie der Joker nun einmal schon von Haus aus mitbringt und innehat. So schreckt man gegen Ende dann doch davor zurück, nicht bloß zum Nachdenken anzuregen, sondern sich mit unerbittlicher Konsequenz tief ins Bewusstsein des Zuschauers zu brennen. Spätestens, wenn die Titelfigur abstreitet, dass sie in irgendeiner Weise "politisch" sei, lässt sich das fast wie ein unterschwelliges Statement der Warner-Verantwortlichen verstehen, die dem offenen Diskurs, welchen der Film durchaus anstößt, eine Absage erteilen wollen. Schlussendlich ist der Film dann doch zu bemüht, auch diesen Joker klar zu ikonisieren und in den bestehenden Comic-Kanon zu übersetzen. Und zu allem Überfluss schimmert dabei auf den allerletzten Metern dann auch noch ein befremdlicher Zynismus durch, der einen für wenige Augenblicke schlussendlich doch unangenehm daran gemahnt, dass Todd Philips auch einst die Hangover-Trilogie fabrizierte.