Köpfe werden eingeschlagen, eine Brustwarze mit einem Schießeisen phallisch stimuliert, ein Telefon klingelt unaufhörlich aus dem Nirgendwo, während David Aaronson, „Noodles“ (Robert De Niro, „Taxi Driver“) genannt, in horizontaler Entspannungspose in einer Opiumhöhle versackt. Das Schicksal meldet sich, doch niemand möchte den Hörer abnehmen: Weil jenes schon längst besiegelt ist oder es schlichtweg zu viel Mut benötigt, sich eben jenem zu stellen? Wir gleiten in den Ellipsen des Schnitts durch die Zeiten, Dekaden werden mit einem Wimpernschlag respektive einem beherzten Zug an der Pfeife überquert, Erinnerungen rekapituliert und alle Zweifel an Sergio Leones Virtuosität als Filmemacher aus dem Weg geräumt: „Es war einmal in Amerika“ evoziert aus der stringenten Perspektive des Noodles eine ganz eigenes Realitäts- wie Gegenwartsverständnis. Am Ende des Filmes kehren wir noch einmal zurück an diesen Ort, in dem das vom Opium induzierte Grinsen leblose Körper ziert und fallen hinab auf eine zweite Ebene, auf der die Grenzen zwischen Wirklichkeit und von – möglicherweise - Schimären heimgesuchten Gedächtnisfetzen verwischen.

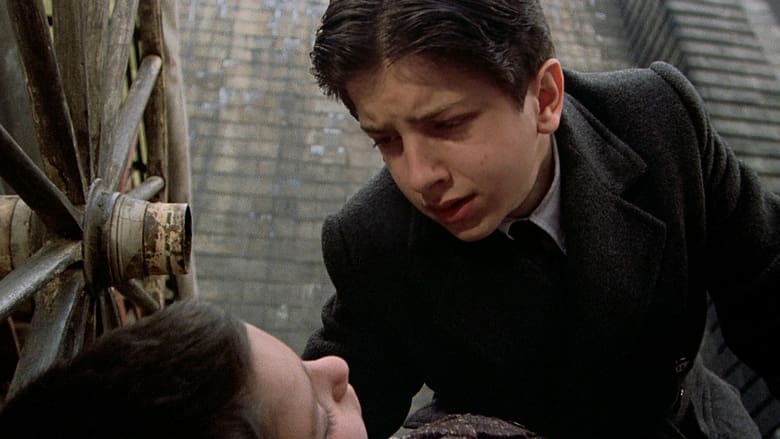

Bis wir an diesen Punkt gelangen, müssen erst einmal unendlich erscheinende 220 Minuten verstrichen werden, in dem wir Teil dreier Zeitabschnitte (1922; 1932/33; 1968) werden, die uns den von Gewalt und noch mehr Gewalt signierten Werdegang von Noodles vor Augen führen. In einem von Juden dominierten Viertel in der Lower East Side von New York City verdient sich Noodles zusammen mit seinen Freunden Patsy, Patrick, Cockeye und Dominic seine Sporen, in dem er für den Gangster Bugsy einige Aufträge erfüllt. Später wird die delinquente, aber untereinander solidarische Clique von Max komplettiert, den vor allem mit Noodles eine enge Freundschaft verbinden wird. Es erweist sich an dieser Stelle als unnötig, tiefer auf die Handlung einzugehen, tastet „Es war einmal in Amerika“ an und für sich doch die altbekannte Gangster-Dramaturgie ab, in dem er eine Jugendbande bei ihrem Aufstieg in die kriminelle Dekadenz begleitet und schließlich dokumentiert, wie sich die Wege wieder trennen. Viel interessanter in Bezug auf „Es war einmal in Amerika“ sind nicht die Szene per se, sondern ihre Wirkung auf den Zuschauer; ihre Bedeutung im Kontext der Geschichte.

Sergio Leones Mammutwerk, das monolithisch mit dem Gangster-Sujet verwurzelt ist, in unzähligen Bestenlisten Erwähnung findet und allgemein auch mal gerne als DER Klassiker verschrien wird, hat nämlich mit einigen gewaltigen Schnitzern in der Tonalität zu kämpfen und hat es sich, wenn das auch nicht dem cineastischen Kanon entsprechen mag, verdient, nicht nur empirisch hinterfragt zu werden, sondern auch als äußerst 'verwerflich' bezeichnet zu werden. Es ist kein Geheimnis, dass Sergio Leones persönliche Ideologie einem eher reaktionären Vorstellung entspricht, schöpfen seine Werke doch überwiegend aus dem Fundus mythischer Virilität, in dem es für Frauen selbstredend nur selten Platz gibt. Und doch würde man in der Rezeption von Filmen wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder seiner legendären „Dollar“-Trilogie nie soweit gehen und dem Regisseur eine misogyne Denke zuschreiben. Bei „Es war einmal in Amerika“ ist das grundlegend anders, steht sein zelebrierter Frauenhass doch in keinem Verhältnis der Charakter- wie Milieustudie. Natürlich wachsen die Jungs in keiner gepflegten Vorstadtsiedlung auf und lernen schon in Kinderschuhen, wie man sich durch dreckige Geschäfte die Taschen füllt.

Aber in „Es war einmal in Amerika“ geht es angesichts der scheußlichen Handlungen seiner bis zum Zerbersten heroisierten Gangster nicht mehr um das WAS, sondern nur noch um das WIE. Keine Frauenfigur aus „Es war einmal in Amerika“ kommt ohne die Relation mit Prostitution, Egoismus oder Verlogenheit aus, was Noodles und Co. zu demütigenden, zutiefst herabwürdigenden Taten wie einer Vergewaltigung zwingt. Das Problem sind nur nicht die Vergewaltigungen, an der sich eine Dame im Juwelierladen nach anfänglicher Abneigung sogar erfreut, bevor sie ihren Stecher am hängenden Schwanz im Hinterzimmer zu observieren versucht, um den nächsten Ritt in die Wege zu leiten. Oder das Bild von jungen Mädchen, die ihren Körper für russische Sahneküchlein zur Verfügung stellen. Das Problem an „Es war einmal in Amerika“ ist, wie er um das Verständnis des Zuschauers buhlt und jene Taten als 'angemessen' darzustellen. Wenn Noodles seine einstige Liebe Deborah Jahrzehnte nach einer Vergewaltigung im Taxi wiedertrifft, scheint sie keinen Tag gealtert zu sein, was einem weitsichtigen Emanzipationskommentar entsprechen würde, scheint Noodles die Zeit weit weniger gut überstanden zu haben.

Doch schon im darauffolgenden Moment muss er die Frau diffamieren, in dem sie ein lange behütetes Geheimnis entlüftet und einen Verräter zum Verratenen gemacht: Der arme Noodles. Ehrlich? Wir als Zuschauer sollen auch noch Mitleid mit Noodles haben? Dem Menschen, der sich wie grässliches Tier verhalten hat? Dem Menschen, der durch eine verzogene Welt geschritten ist, die der Film nach Strich und Faden idealisiert hat und es folgenschwer vergaß, die abgründigen Taten der Sippe auf sie zurückfallen zu lassen? „Es war einmal in Amerika“ feiert einen unreflektierten Männerzirkus, wie er für eine Produktion Mitte der 1980er Jahre wirklich undenkbar sein sollte. Leone zündet ein Chauvi-Manifest, ein über alle Maßen verklärendes Macker-Märchen, in dem er in seiner von unendlich viel Testosteron geschwängerte Geschichte keine Verbindung zwischen getätigten Aktionen und einer moralischen Reaktion aufstellt. Frauen werden eben mit Härte begrüßt, Sex ist immer Erniedrigung und Brutalität, während sich das starke Geschlecht unentwegt loyal entgegensteht und in ihrem unethischen Tun bekräftigt. Man schöpft den Verdacht, Sergio Leone treibt eine tiefe Angst vor Frauen, so sehr er ihnen mit Missgunst begegnet (selbst weibliche Babys werden mit Verachtung aus den Händen fallen lassen).

Auch wenn es hinsichtlich dieser Unverträglichkeit im Geschlechterbild entsetzlich schwer scheint, darf man die formale Klasse von „Es war einmal in Amerika“ nicht unter den Tisch fallen. Wenn Ennio Morricones Panflöten-Komposition ertönt und wie ein Klangteppich in betörender Suggestion über die pittoresken Aufnahmen eines längst vergangenen New Yorks legt, dann besitzt „Es war einmal in Amerika“ die Meisterklasse, die diesem Film an allen Ecken und Ende zugesprochen wird. Aus dem Blickwinkel der visuellen Narration gebührt diesem Epos, dieser schieren Augenweide die absolute Bestnote. Inhaltlich aber muss man sich durch ideologische Schlaglöcher kämpfen, mit denen man sich bei klarem Menschenverstand nie und nimmer anfreunden kann, die man nie und nimmer einfach so wegreden oder ohne großen Widerstand hinnehmen könnte. Genau wie die schauspielerischen Leistungen kaum die Rede wert sind, wird ein Robert De Niro doch nie wirklich gefordert und muss sich so letztlich damit abfinden, eine der miesesten Performances seiner Karriere als Noodles abgeliefert zu haben. Fraglich ist es daher auch, warum dieser Film solange ohne echten Gegenwind bestehen konnte, warum es ihm gelang, so vorbehaltlos abgefeiert zu werden. Womöglich war es die Ansammlung der Ehrfurcht erregenden Namen? Nun denn. Eine formidabel gefilmte Macho-Phantasie, nichts weiter.