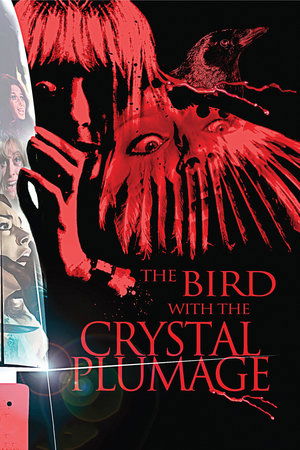

Quelle: themoviedb.org

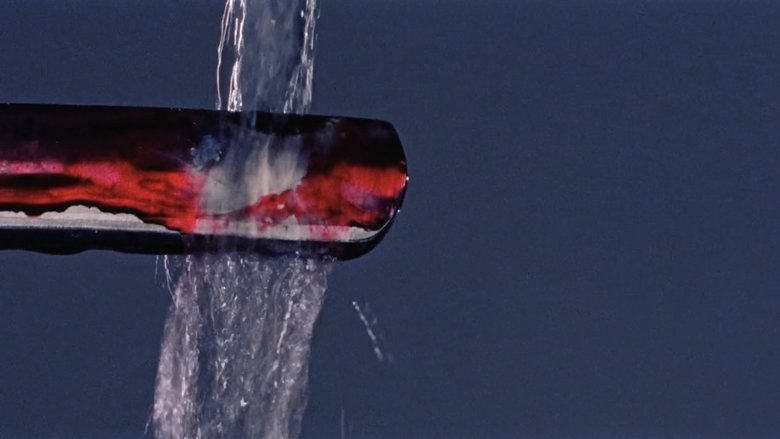

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

- Start 12.10.1984

- 101 Min MysteryHorrorKrimiThriller

- Regie Dario Argento

- Drehbuch Dario Argento

- Cast Anthony Franciosa, John Saxon, Daria Nicolodi, Giuliano Gemma, Christian Borromeo, Mirella D'Angelo, Veronica Lario, Ania Pieroni, Eva Robin's, Carola Stagnaro, John Steiner, Lara Wendel, Isabella Amadeo, Mirella Banti, Ennio Girolami, Monica Maisani

×