Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

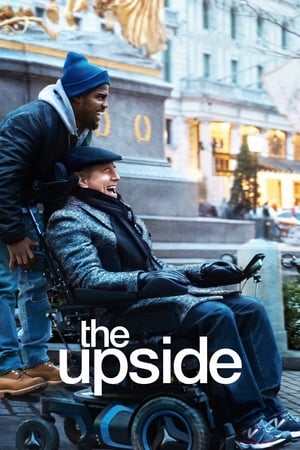

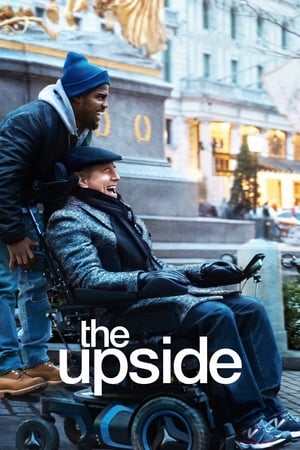

- Start 21.02.2019

- 118 Min KomödieDrama

- Regie

- Drehbuch Olivier NakacheÉric Toledano

- Cast Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Genevieve Angelson, Golshifteh Farahani, Tate Donovan, Julianna Margulies, Suzanne Savoy, Michael Quinlan, J.J. Phillips, Pia Mechler, Robert Bizik, David Kneeream, Shawn Gonzalez, Dolores Hillgrube, Kirk Kelly

×